ACTIVITIES REPORT

たまがわ

南館壁面のオープンキューブに、14人の参加者のオリジナルジェネラティブアートが実装された!

今年4月、玉川高島屋S.C.南館の壁面に、大中小3基のオープンキューブが出現しました。そこで展開されるのは、ジェネラティブアート。コンピュータのアルゴリズムによって生成されるアート作品です。

8月、2日間にわたって、そのオープンキューブにオリジナルのアート作品を実装しよう!というワークショップが開催されました。

参加したのは、小学6年生から60代までの男女14人。「あまりやったことないのだけれど、頑張ります!」「久しぶりにコーデイングにトライする‥ちょっと緊張していますが、ワクワクです」。

リーダーを務めてくださったのは、オープンキューブの幕開けを飾ってくださった第一線で活躍中のクリエイティブコーダー・高尾俊介さん。

ワークショップ1日目

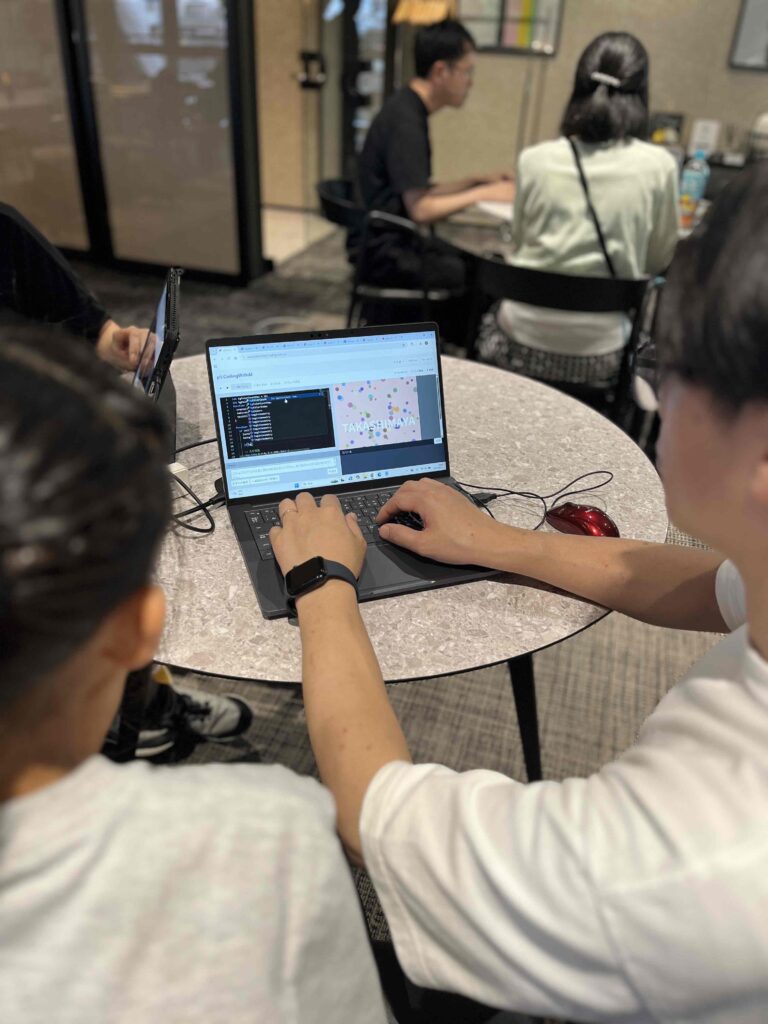

高尾さんからの「ジェネラティブアートについて」の講義から始まりました。参加者はそれぞれご自分のPCで高尾さんのサンプルファイルを見ながら、ジェネラティブアートの特性、描画する上での注意点などのお話に耳を傾けます。

南館オープンキューブのオープニングアートは、第一に祝福感を演出することを心がけた。そして二子玉川という街の雰囲気、ムードを考えて、日本の伝統色から配色をとり、たくさんの人の目に触れる場所なので、時間と空間に耐えるものであることを意識したと高尾さん。

今回の作品づくりでも、動画再生ではなく、ジェネラティブアートであること。生成的であることを明示して、動画再生との違いを明確にする必要があるとおっしゃいます。

3基のキューブの技術的仕様のこと、ディスプレイごとにピッチや解像度が異なること、正面に最も良い場面をもってきつつ全体をダイナミックに回転させるプログラムをつくること等々。基本的な制作要件について説明がありました。

そして、いよいよ実作の時間です!

まず、ヴィジュアルスタジオコードでサンプルコードを開いて‥‥。

高尾さんはご自身のチームの方と一緒に参加者のところを回りながら、PC画面を覗いて、相談にのったりアドバイスしたり。

「まずはこうやって5つの面に◯を描いてみる。あとはこれを動かしたり、変化させたりして‥」

「ここからは生成AI、オーダーシステム機能をうまく使って‥」

「図形描画直前に塗り線を設定したら‥」

いろいろな声が聞こえてきます。

予定の2時間が過ぎたところで、1日目のワークショップは終了。続きはそれぞれが作業して、コミュニケーション用のオンラインスペースであるディスコードサーバーを使い、作品の途中経過を共有しながら作業を進めていきます。

同時に、高尾さんのほうで光過敏性発作発症リスク低減を目的とするハーディングチェックもしていただきました。今回はパブリックアートであることが大前提。ダイナミックでありながら、そこを忘れてはいけないと、高尾さんからのメッセージです。

8月18日。ワークショップ2日目。

15日に全員の作品提出が完了し、高尾さんによる作品チェックも終了して、いよいよお披露目〜鑑賞会の開催です。

ひとり1分の作品。短いようで、たっぷりでもある1分間です。

一人ひとり作品を流し、全員で鑑賞しながら、制作の意図や想いをスピーチしました。

二子玉川という街をどうとらえ、どう表現するか。ある人は「川」ととらえ、ある人は「たくさんの人が行き交うところ」ととらえ、「川面を流れる風」ととらえた人もいました。

この夏のあまりの暑さに「涼しさを表現」という人も、夏という季節から「花火」「夜空」「陽炎」をテーマにした人もいました。

当初の想定より完成度が高くてびっくりしたと高尾さんチーム。こだわりや考え抜いて制作したことが感じられて感心したとの総評を贈っていらっしゃいました。

LOOPでの鑑賞会が終了したあとは、南館前のペデストリアンデッキに移動して、本物の鑑賞会です!

街を行き交うたくさんの人が時に視線を上にして見ています。このワークショップを知って新潟から参加したという方は、「大勢の人に見てもらうのも初めてですし、普段はオフラインで集まることもないので、みんなでいろいろ話もできて、とても楽しかった。大満足です!」。

他の方も口々に「自分の作品が本当に流れるところを見て感動した」「すごかった!」「楽しかった」「またこんな機会があれば、ぜひ参加したい!」「貴重な経験ができた」etc.

日が暮れてからの見え方もまた違った楽しさ、美しさがあり、ジェネラティブアートならではの魅力をたっぷり味わうころができました。

作品は8月17日〜31日まで放映され、大好評のうちに終了。みなさん、お疲れさまでした!

オープンキューブ。

玉川という街のさまざまな“魅力”“情報”をこれからも新しいかたちで発信していきます。

みなさま、ご期待ください!